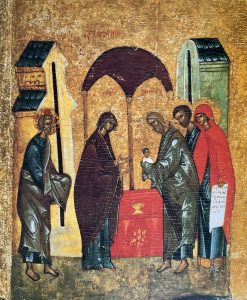

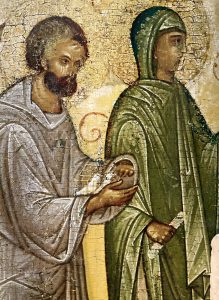

Fig. 1: scuola di Novgorod, prima metà XV sec., San Pietroburgo, Museo Russo.

La Presentazione, o «Incontro» (Hypapante), di Nostro Signore Gesù Cristo (2 febbraio) è più nota con il nome di Candelora. Come la maggior parte delle feste di origine palestinese, quella della Presentazione di Cristo al Tempio appartiene all’antichità cristiana. Egeria, fin dal IV secolo, assistette a Gerusalemme alla sua celebrazione, con una processione di grande solennità. Questa festa fu poi introdotta nel VI secolo a Costantinopoli, sotto Giustino e Giustiniano, e di là passò a Roma nel corso del VII secolo. La consuetudine di tenere dei ceri accesi durante l’ufficio dell’Hypapante, inaugurata a Gerusalemme verso il 450, si è conservata in Occidente.

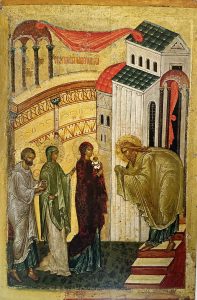

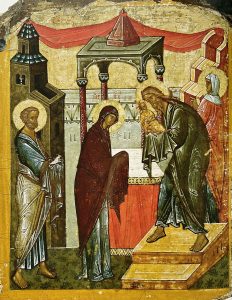

Fig. 2: scuola di Novgorod, fine XV sec., Novgorod, Museo statale d’arte.

Come la festa della Circoncisione (1 gennaio), la Presentazione al Tempio di Cristo bambino ci mostra «l’Autore della Legge osservare i precetti della Legge» (Vespri, tono 1 della Liturgia bizantina delle Ore): si tratta della consacrazione a Dio del primogenito (Es 13,2) e della cerimonia della purificazione della madre quaranta giorni dopo la nascita del figlio maschio (Lv 12,6-8). Il racconto del Vangelo (Lc 2,22-39) ha fornito lo spunto sia per il testo liturgico, sia per l’iconografia della festa.

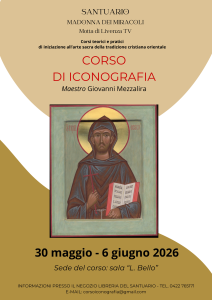

L’iconografia della festa dell’Hypapante fu fissata definitivamente fra il IX e il X secolo ed è rimasta sostanzialmente inalterata. Talvolta il Cristo bambino è portato da sua Madre (fig. 2), che lo tende verso san Simeone; più spesso, tuttavia, è quest’ultimo a tenere in braccio il Bambino (fig. 1). Il Cristo non è mai rappresentato in fasce, ma porta per lo più una corta veste che lascia scoperte le gambe. Seduto sulle braccia tese di Simeone, in alcuni casi lo benedice. Si tratta del Cristo bambino del tipo dell’Emmanuele. «Il Verbo del Padre, che non ha inizio, prende origine nel tempo senza essere separato dalla sua divinità» (Vespri, tono 1). «L’Antico dei giorni si fa bambino nella carne» (Vespri, tono 5). «Colui che ha dato la Legge a Mosè sul Sinai… è condotto al Tempio conformemente alla Legge» (Vespri, tono 1). Come nel racconto di san Luca, il tema della purificazione della Madre è quasi dimenticato: il tema centrale della festa è l’«Incontro» del Messia: l’incontro dell’Antico e del Nuovo Testamento.

Fig. 3: particolare della fig. 2.

L’Incontro si svolge nel tempio, davanti all’altare che, nell’icona n. 1, è ricoperto da un baldacchino. Talvolta compaiono sull’altare una croce, un libro o un rotolo di pergamena. Ai lati dell’altare stanno la Madre di Dio (fig. 1, alla sinistra dello spettatore) e san Simeone (a destra). La Madre di Dio tende le mani in un gesto di offerta. Ha appena affidato il Figlio alle mani di Simeone. Il santo vegliardo, proteso in avanti, tiene il Bambino con entrambe le mani, coperte dalla sua stessa veste in segno di venerazione. San Giuseppe segue la Madre di Dio, tenendo in una piega del mantello l’offerta dei genitori poveri (Lv 12,8): due tortorelle o due giovani colombi (fig. 3). Sant’Anna, figlia di Fanuele, una «vedova di circa ottantaquattro anni» (Vespri, tono 8), sta dietro san Simeone (fig. 1 e fig. 4) o dietro la Madre di Dio (fig. 2), in secondo piano come san Giuseppe.

Fig. 4: scuola di Novgorod, fine XV sec., Novgorod, Museo statale d’arte.

Grande importanza è data alla figura di Simeone, «colui che accoglie Dio». Le sue parole profetiche, uno dei tre «Cantici del Nuovo Testamento», sono cantate ai Vespri durante tutto l’anno liturgico. Si è ipotizzato di riconoscere nel santo vegliardo che ha ricevuto fra le braccia il Cristo un sacerdote del tempio. Alcuni autori sostengono che egli fosse uno dei dottori della Legge, figlio di Hillel e padre di Gamaliele, il maestro di san Paolo. Altri hanno supposto che Simeone fosse uno dei Settanta, i traduttori della Bibbia, e che Dio lo avesse mantenuto in vita per trecentocinquanta anni, fino alla venuta del Messia. I testi liturgici lo celebrano come il più grande fra i profeti: più ancora di Mosè, Simeone merita il titolo di «colui che ha visto Dio», poiché Dio apparve a Mosè nella nube, mentre Simeone ha portato fra le braccia il Dio eterno incarnato: «Egli ha rivelato la luce delle nazioni, la Croce e la Resurrezione» (Vespri, stichirà di Anatolio; un’allusione alla «spada che trapasserà l’anima di Maria» nello stesso versetto). Il Nunc dimittis riceve così un nuovo significato: il profeta chiede al Signore di concedergli di andare ad annunciare l’Incarnazione negli inferi (ufficio di san Simeone, 3 febbraio, ode 6 del canone).

Nelle nostre icone nulla indica che Simeone possedesse dignità sacerdotale. È a testa scoperta e porta i capelli lunghi secondo l’uso di un nazireo; la lunga veste arriva fino ai piedi. «Il Cristo bambino è seduto sulle braccia del vecchio come su un trono» (Vespri, tono 8). Nella IX ode del Mattutino Cristo dice: «Non è il vecchio che mi sostiene; sono io che sostengo lui, perché egli implora il mio perdono».

Da: L. Uspenskij, V. Losskij, Il senso delle icone, Jaka book 2007, pp. 160-162.